Das Ishikawa Diagramm - auch Fischgrätendiagramm genannt - wird genutzt, um potenzielle Problemursachen für bereits identifizierte Hauptprobleme zu ermitteln. Die Methode des Fischgrätendiagramms wird immer dann eingesetzt, wenn Situationen auftreten, in denen die Ursache nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Es wurde ursprünglich für das Qualitätsmanagement konzipiert, wird aber heute auch in vielen anderen Bereichen gerne genutzt. Einschränkungen bezüglich eines Einsatzes in einer bestimmten Branche, ob Dienstleistung oder Produktion, staatliche Institutionen oder freie Wirtschaft, gibt es nicht. Diese Beliebtheit und vielfältige Einsatzweise geht auf die grundlegende Arbeitsweise des Ishikawa Diagramms zurück. Im Gegensatz zu Analysen, die nur offensichtliche Problemlösungen berücksichtigen, wird hier versucht, tiefer gehende Alternativlösungen aufzudecken. Somit eignet sich diese Methode bestens für die nachhaltige Problemlösung auf vielen Gebieten.

Das Ishikawa-Diagramm wird oft im Anschluss an eine Pareto-Analyse durchgeführt, in der die Hauptprobleme vorab ermittelt werden. Sie ermöglicht eine genauere und strukturierte Analyse aller Arten von Problemen und Sie können sie sowohl einzeln als auch in der Gruppe nutzen. Quasi stellt sie ein gesteuertes, zielgerichtetes Brainstorming dar. Das Diagramm wird am besten an großen Flipcharts oder Wandtafeln dargestellt. Der Vorteil zum „normalen“ Brainstorming liegt darin, dass mögliche Einflussbereiche und Einflussfaktoren genannt werden, an denen sich die Teilnehmer bei der Ursachenfindung orientieren können. Selbstverständlich liefern die Ergebnisse nicht zwangsläufig die tatsächliche Ursache der identifizierten Probleme, sie bilden die Vermutungen der Teilnehmer ab.

Weitere passende Blogbeiträge:

Entdecken Sie auch unsere anderen Blogbeiträge zur Qualitätssicherung und KVP und erhalten Sie Expertenwissen unter anderem zu diesen Themen:

Das Ishikawa Diagramm als Teil der sieben Qualitätswerkzeuge

Der Japaner Kaoru Ishikawa entwickelte das nach ihm benannte Diagramm bereits in den 1940er-Jahren als Bestandteil der Q7 (sieben Qualitätswerkzeuge). Er konzipierte diese, um die Visualisierung von Problemen zu erleichtern und somit eine bessere und effektivere Lösungsfindung zu unterstützen. Die Q7 bestehen damit aus: Fehlersammelkarte, Histogramm und Qualitätsregelkarte sowie Korrelationsdiagramm, Pareto Diagramm und Brainstorming. Zusätzlich natürlich noch das Fischgrätendiagramm.

Im Gegensatz zum klassischen Brainstorming liegt beim Ishikawa Diagramm bzw. Fischgrätendiagramm eine Clusterung der Ergebnisse bereits zu Beginn vor – die Ideen werden auch hier natürlich selbst entwickelt. Dabei ist "Idee" das falsche Wort, da es sich eigentlich um potenzielle Problemursachen dreht, die es zu sammeln gilt. Diese Ursachen haben einen mehr oder weniger großen Einfluss auf ein bereits bestehendes Problem.

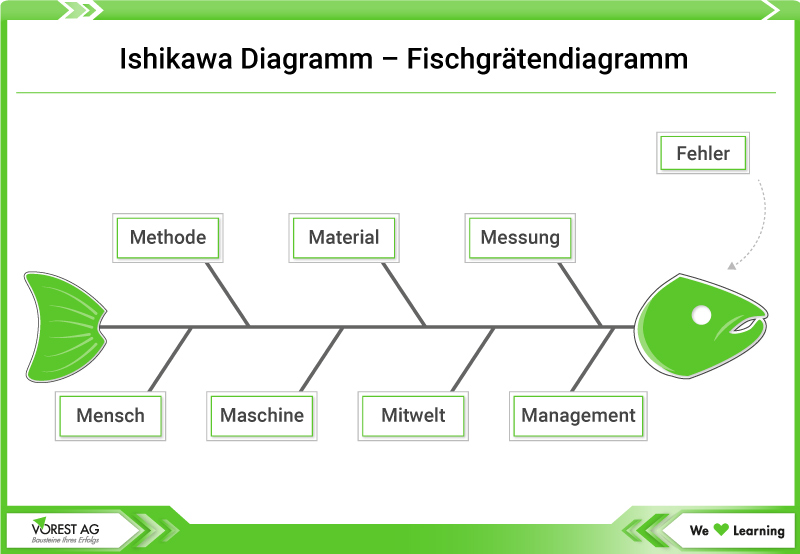

Konkret zeichnet man das Problem als große Blase auf eine Pinnwand und dahinter konstruiert man ein fischähnliches Gebilde mit Rückgrat und davon nach oben und unten abzweigenden Hauptgräten. Diese grafische Darstellung ist bereits das Grundgerüst des Ishikawa Diagramms, daher auch Fischgrätendiagramm genannt. Die Hauptgräten-Enden werden mit Oberbegriffen (den Clustern) versehen, wie etwa: Mensch, Methode, Maschine, Material, Mitwelt, Messung und Management.

Die Anzahl der „Gräten“ hängt davon ab, wie viele Faktoren auf den Prozess einwirken. Eine erste Orientierung geben zumeist die „5 M“: Das sind „Mensch, Maschine, Mitwelt (Umwelt), Methode und Material“.

All diese Cluster sind potenzielle Ausbruchsherde für nicht selten eine Fülle von Ursachen und Nebenursachen, die das Problem verschlimmern könnten und sich von nun an als Nebengräten und Unternebengräten immer weiter verästeln.

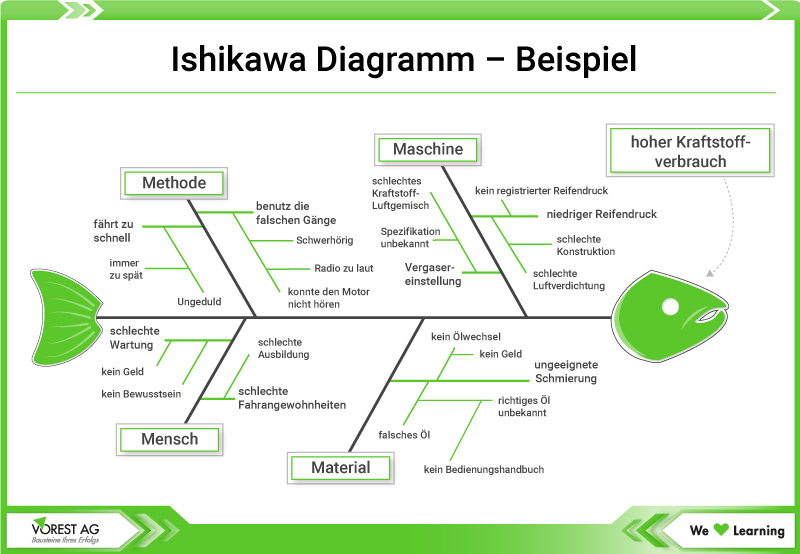

Ein Beispiel für ein Fischgrätendiagramm

Zur Visualisierung der Vorgehensweise beim Ishikawa Diagramm finden Sie das nachfolgende Beispiel. Es betrachtet als Problem den hohen Kraftstoffverbrauch innerhalb einer Familie. Sie versuchen also mit der Ishikawa-Technik herauszufinden, was denn alles so den Kraftstoffverbrauch Ihres PKW’s in die Höhe treibt. In diesem Beispiel ist das Projektziel, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Somit steht am Kopf der Fischgräte das Problem, dass der Verbrauch zu hoch ist und es muss analysiert werden, warum das so ist. Hierzu werden Fehlerursachen gesucht, die zu diesem Problem führen.

Sinnvolle Cluster identifizieren

Bei dieser Problemanalyse macht es Sinn, die vier Cluster Methode, Maschine, Mensch und Material in den Fokus zu setzen. Von der Hauptgräte in der Mitte gehen diese Vier ab und werden nun Nebengräten mit weiteren Ursachen und deren Ursachen usw. bilden. Je nach Ursache wird nun für jede Gräte die 5 Why-Methode angewendet, bei der mehrmals nach dem Grund der Ursache gefragt wird, bis ein potenzieller Ansatzpunkt entsteht, der die Grundursache des hohen Kraftstoffverbrauchs sein könnte.

1. Material

Unter dem Cluster „Material“ könnte die Ursache, dass der Motor nicht gut geschmiert ist, stehen. An dieser Stelle wird dann weiter nachgehakt (5-Why-Methode).

- Warum ist die Schmierung nicht so gut? - Es hat kein Ölwechsel stattgefunden.

- Warum hat er nicht stattgefunden? - Es war kein Geld dafür übrig.

Jetzt muss nicht mehr weiter hinterfragt werden, das würde erstens zu persönlich werden und zweitens zu tief in die Materie gehen. Das Thema sollte beim Material bleiben. Anstatt des Auslassens des Ölwechsels könnte auch falsches Öl als mögliche Ursache aufgeführt werden. Und dieses Problem könnte wiederum daran liegen, dass das richtige Öl nicht gekannt wurde, da kein Bedienungshandbuch benutzt wurde. Es wird deutlich, dass in dem Öl die Problemlösung liegen könnte. Beim Öl gibt es verschiedene Viskositäten, die sich auswirken können. Das ist jetzt aber erst einmal nur eine Annahme, dass das Öl eine Ursache sein könnte.

2. Maschine

An der Maschine könnte ein niedriger Reifendruck der Grund für den Kraftstoffverbrauch sein. Und dieser liegt wiederum daran, dass der benötigte Reifendruck gar nicht registriert ist oder die Luftverdichtung schlecht ist usw.

3. Methode

Kommen wir zur Methode. Hier könnte es die Ursache geben, dass die falschen Gänge benutzt werden. Sie werden falsch benutzt, weil der Motor nicht gehört werden konnte. Das könnte am Radio oder an einer Schwerhörigkeit liegen. Die Radiolautstärke kann beeinflusst werden, indem sie heruntergedreht wird.

4. Mensch

Der letzte Cluster ist der Mensch und seine Verhaltensweisen. Vielleicht hat er das Auto schlecht gewartet, da er kein Geld oder wenig Bewusstsein dafür hatte.

Fokussierung auf die Cluster mit dem größten Einfluss

Diese Methode wird für alle Cluster so lange durchgeführt, bis keine potenziellen Ursachen und Einflussfaktoren mehr zu erkennen sind. Bei der Eingliederung in die Cluster spielt es eine weniger große Rolle, ob die Ursachen diesen richtig zugeordnet wurden. Wichtig ist, dass sie überhaupt aufgelistet wurden, um daran zu arbeiten. Am Ende verschafft man sich einen Überblick über die Mindmap. Es kann sein, dass ein Hauptcluster, zum Beispiel der Mensch, besonders viele Ursachen enthält. Hierauf kann somit der Fokus gelegt werden, um viele kritische Punkte zu lösen und viel zu erreichen.

Interessante Produkte für Sie

Kursformen

Zertifikat

Informationen

Wie erstelle ich schrittweise mein eigenes Ishikawa Diagramm / Fischgrätendiagramm?

Das Entscheidende am Ishikawa Diagramm und der Unterschied zu einem anderen Ursache-Wirkungs-Diagramm ist das mehrfache Nachfragen „Warum?“ die Haupt- und Nebenursache einen Einfluss auf das Hauptproblem besitzt. Durch dieses Nachfragen erreicht die Beschäftigung und damit die Analyse eine Tiefe, die Sie im normalen Arbeitsalltag in der Regel nicht erreichen. Bei der Verwendung nach dem japanischen Verständnis wird die Hauptursache mindestens dreimal, am besten bis zu fünfmal mit „Warum?“ hinterfragt! Für die Erstellung eines Ishikawa-Diagramms benötigt eine Gruppe von 4-8 Personen in der Regel zwischen 2 und 4 Stunden, je nachdem, wie tief in die jeweilige Problematik eingestiegen wird, d. h. wie oft die „tatsächlichen Ursachen“ über die „Warum?“-Fragen hinterfragt werden. Als konkrete Handlungsanweisung können 6 Schritte definiert werden.

Schritte 1 & 2: Hauptproblem definieren und Hauptursachen eintragen

Zuerst muss das Hauptproblem identifiziert werden - z. B. mit Hilfe einer Pareto-Analyse. Dabei sollten sich alle Beteiligten über die Definition des Problems einig sein. Es muss sichergestellt werden, dass eine klare Vorstellung davon vorhanden ist, was das Problem ist und warum es wichtig ist, es zu lösen.

Dieses Hauptproblem stellt nun den Fischkopf des Ishikawa Diagramms dar. Nutzen Sie die vorab beschriebenen "5M" („Mensch, Maschine, Mitwelt, Methode und Material“) als erste Orientierung und Visualisierung und ergänzen Sie die für Sie zusätzlich relevanten Fischgräten. Hierfür eignet sich ein Flipchart beispielsweise sehr gut. Diese Hauptkategorien können je nach Kontext des Problems variieren.

Schritt 3: Nebenursachen hinzufügen

Nachdem das Team alle Hauptursachen gesammelt und in das Diagramm eingetragen hat, folgt die erste Fragerunde mit „Warum?“. Die gesammelten Nebenursachen werden nun ebenfalls eingetragen. Anschließend folgt die zweite Fragerunde, dann die dritte Fragerunde. Abgebrochen wird das Nachfragen zu dem Zeitpunkt, an dem sich das Team einig ist, dass die herausgefundene Nebenursache tatsächlich eine Ursache für das Hauptproblem ist. Dabei werden alle genannten Ursachen aus der Runde ins Diagramm aufgenommen. Analog den Brainstormingregeln sollte bei der Erstellung des Ishikawa-Diagramms keine (Be-)Wertung eines Beitrages erfolgen.

Schritt 4: ABC-Analyse

Um von der nun vorhandenen großen Anzahl an Ursachen zu den Hauptursachen zu kommen, wird zunächst eine „ABC-Analyse“ durchgeführt. Das heißt, die erarbeiteten Ursachen werden nun klassifiziert und in A-, B- und C-Ursachen eingeteilt.

A = starker Einfluss auf das Problem

B = mittlerer Einfluss auf das Problem

C = schwacher Einfluss auf das Problem

Alle unsere YouTube Videos finden Sie hier auf dem YouTube Kanal der VOREST AG!

Schritt 5: Zahlen, Daten, Fakten

Nach der Bewertung der Ursachen kann man das Ergebnis für alle sichtbar auf dem Flipchart o.ä. darstellen. Anschließend betrachten Sie nur noch die A-Ursachen weiter. Zu diesen werden nun Zahlen, Daten und Fakten gesammelt, um die tatsächlichen Haupteinflussgrößen zu bestimmen. Diese Informationen können - je nach Thema - aus verschiedenen Quellen stammen, wie etwa aus Produktionsprotokollen, Qualitätsprüfberichten oder Kundenfeedback.

Bei der Auswertung der A-Ursachen und Haupteinflussgrößen sollten Sie auch darauf achten, ob Ursachen gehäuft auftreten und ob „Cluster“ erkennbar sind. Ein gehäuftes Auftreten oder das Vorhandensein von Clustern könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Ursachen die Hauptursachen des Problems sind und daher Priorität bei der weiteren Analyse und Lösungsfindung haben sollten.

Durch die gezielte Sammlung von Daten und die Identifizierung von häufig auftretenden Ursachen oder Clustern können Sie effektiver die Hauptursachen des Problems bestimmen und Maßnahmen zur Behebung ergreifen, um langfristige Lösungen zu entwickeln.

Schritt 6: Maßnahmen festlegen

Nach Fertigstellung des Ishikawa Diagramms / Fischgrätendiagramms kennen Sie die Hauptursachen Ihrer Probleme und können entsprechende Maßnahmen in Ihrem Unternehmen ableiten. Alle aus dem Fischgräten-Diagramm abgeleiteten Maßnahmen müssen Sie nun noch hinsichtlich deren Vor- bzw. Nachteile bewerten. Diese Maßnahmenpläne führen dann zur Ermittlung einer optimalen Problemlösung.

Kostenlose Vorlage -

Erstellung einer Prozessbeschreibung

Kostenlose Vorlage -

Erstellung einer Arbeitsanweisung

Kostenloser E-Kurs -

Was ist Qualitätsmanagement?

Unsere Serviceangebote im Bereich Qualitätssicherung

- Grundlagenwissen zum Thema: Was ist Qualitätssicherung? - Methoden, Definition und Aufgaben

- Ausbildungen & Weiterbildungen: Weiterbildung Qualitätssicherung & Methodenkompetenz Seminare

- E-Learning Kurse: Qualitätssicherung Online Ausbildung & QM Methoden E-Learning

- Inhouse-Training: Inhouse Schulung zu Qualitätssicherung & Methodenkompetenz bei Ihnen im Unternehmen

- Musterdokumente: Checkliste Qualitätssicherung und Methodenkompetenz Vorlage

- Wissensbausteine: Expertenwissen zu den QS Methoden, zur Qualitätssicherung und Methodenkompetenz

- Fachzeitschrift PRO SYS: Monatliche Fachinfos inklusive Musterdokumente

- Beratung: Wir unterstützen Sie beratend zu den QM Methoden und der Qualitätssicherung

Ich helfe Ihnen gerne weiter!

Kati Schäfer

Produktmanagement Training & PRO SYS

Tel.: 07231 92 23 91 - 0

E-Mail: kschaefer@vorest-ag.de