Ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 ist entscheidend bei der Effizienzsteigerung und dem nachhaltigen Ressourceneinsatz in Unternehmen. Auch wenn in neueren Gesetzen wie dem Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) auf Energiemanagementsysteme auf Basis der DIN EN ISO 50005 verwiesen wird, fordert das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) weiterhin von allen Unternehmen, die kein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) sind – und über kein Energiemanagementsystem verfügen – die Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1. Für KMU ist dieses auch eine Möglichkeit, die Voraussetzungen für den Spitzenausgleich bei Strom- und Energiesteuer zu erfüllen. Die DIN EN 16247 ist im November 2022 neu gefasst worden. Was sich geändert hat, erläutern wir in diesem Beitrag.

Wichtig: Ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 darf nicht mit dem Audit eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 verwechselt werden. Die Gefahr besteht aufgrund der ähnlichen Bezeichnung. Bei dem Audit eines Energiemanagementsystems geht es darum, die Umsetzung der Vorgaben und die Normkonformität sowie seine Wirksamkeit zu bewerten. Beim Energieaudit ist dieses nicht der Fall. Es entspricht vielmehr weitgehend der „energetischen“ Bewertung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001.

Die Norm DIN EN 16247-1

Allgemeine Anforderungen an ein Energieaudit werden in der DIN EN 16247-1 (Energieaudits – Teil 1: Allgemeine Anforderungen) gestellt. Die Norm definiert die Eigenschaften eines qualitativ guten Energieaudits und legt Anforderungen, Methoden und Ergebnisse von Energieaudits fest. Die DIN EN 16247-1 wird durch die Teile 2 bis 4 (DIN EN 16247-2 bis 4) ergänzt, die spezifische Anforderungen an Energieaudits von Gebäuden, Prozessen und den Transport stellen. Rechtlich gefordert ist die Anwendung dieser Teile nicht; kann aber das Energieaudit von Gebäuden, Prozessen und Transporten (etwa im Sinne von Hinweisen) erleichtern. Daher wird in den jeweiligen Kapiteln auf wichtige Anforderungen aus diesen Normen hingewiesen. Teil 5 (DIN EN 16247-5) legt Anforderungen an die Qualifikation von Energieauditoren – in der Praxis sind aber in Deutschland die rechtlichen Anforderungen an Energieauditoren gemäß EDL-G die relevanten.

In der aktuellen Fassung der DIN EN 16247-1:2022 hat sich für Energieaudits inhaltlich nichts geändert; die Formulierung wurde jedoch überarbeitet. Statt „Energieeffizienz verbessern“ heißt es jetzt wie in der ISO 50001 „energiebezogene Leistung verbessern“. Außerdem heißt es statt „Vorteile für die Umwelt“ „ökologische und weitere Vorteile“. Die Anforderungen werden zudem durch zwei neue Abschnitte („5.4 Messplan“ und „5.5 Stichprobenahmeverfahren“) etwas detaillierter dargestellt. Weiter neu sind drei informative Anhänge (vorher gab es keine). Die Begriffe in der DIN EN 16247 wurden an die der ISO 50001 angepasst. Statt „Anpassungsfaktor“ werden jetzt z.B. wie in der ISO 50001 die Begriffe „relevante Variable“ und „statischer Faktor“ verwendet.

Teil 2 ist im November 2022 ebenfalls neu erschienen und für Teil 3 und 4 liegen Entwürfe für Neufassungen vor. Der Teil 5 spielt in Deutschland kaum eine Rolle, da die Anforderungen an Energieauditoren im Energieaudit in § 8b EDL-G gesetzlich geregelt sind. Die Qualitätsanforderungen an den Energieauditor in der Norm haben sich mit der Neufassung nicht geändert.

Weitere passende Blogbeiträge:

Entdecken Sie auch unsere anderen Blogbeiträge zum Energiemanagement ISO 50001 und erhalten Sie Expertenwissen unter anderem zu diesen Themen:

- Was ist eigentlich Energie und was ist die Energie Definition?

- Was sind Energieleistungskennzahlen EnPI und was ist die energetische Ausgangsbasis?

- Was ist ein Energiemanagementbeauftragter? - Aufgaben Energiebeauftragter nach ISO 50001

- Was ist die DIN EN ISO 50005 - Leitfaden zur Einführung eines Energiemanagementsystems

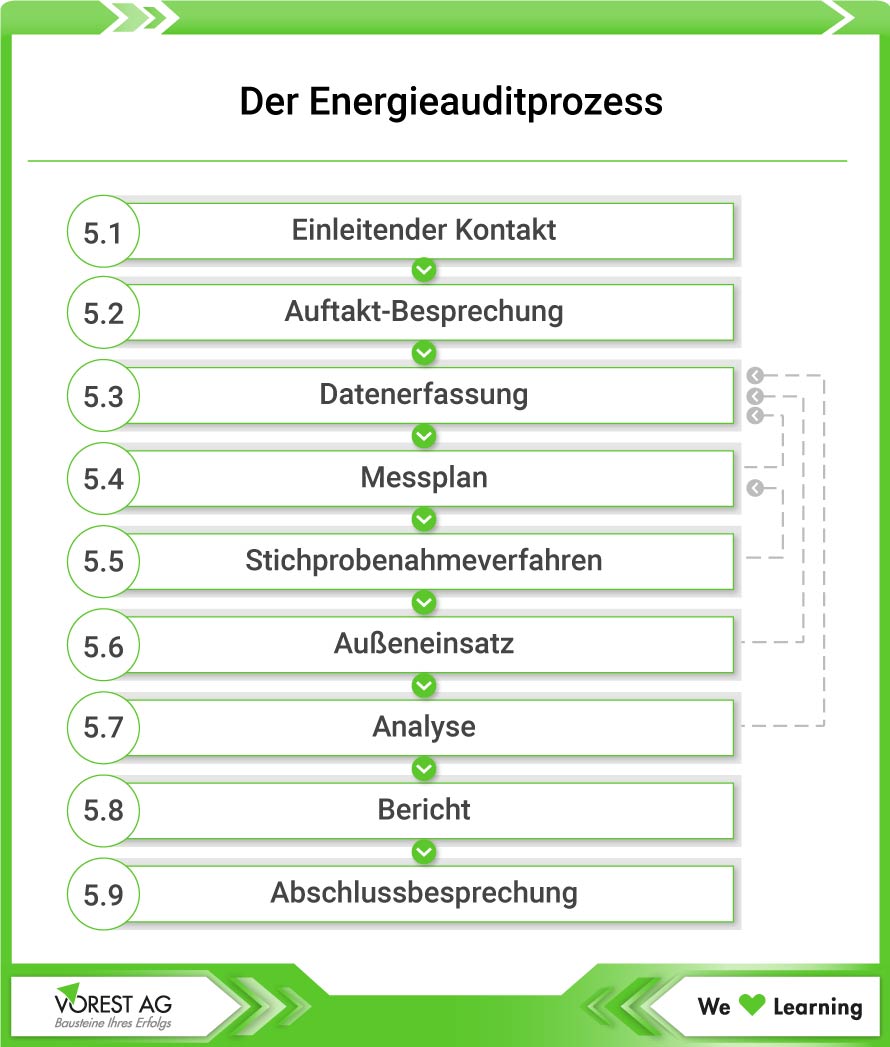

Energieauditprozess - So läuft ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 ab

Die Energieauditpflicht verlangt von Unternehmen, regelmäßige Energieaudits durchzuführen, um ihren Energieverbrauch zu analysieren und Effizienzmaßnahmen zu identifizieren. Er muss:

- angemessen sein, um die vereinbarten Ziele zu erreichen und die vereinbarte Gründlichkeit sicherzustellen,

- vollständig und für die auditierte Organisation repräsentativ sein,

- den Ursprung der Daten und ihre Verarbeitung nachvollziehbar (rückverfolgbar) halten,

- Energieeinsparungen (und ggf. Verringerung der Treibhausgasemissionen) durch Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung identifizieren und deren Wirtschaftlichkeit analysieren,

- es der Organisation ermöglichen, das Erreichen der Ziele hinter den Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu verifizieren.

5.1 Einleitender Kontakt

Zu Beginn des Auditprozesses müssen zentrale Anforderungen an das Energieaudit vereinbart werden. Dazu gehören (unverändert) Ziele, Erfordernisse und Erwartungen, Anwendungsbereich und Grenzen (die durch rechtliche Vorgaben vorgegeben werden, wenn das Energieaudit nach DIN EN 16247-1 zur Erfüllung des EDL-G bzw. der Anforderungen aus StromSt-/EnergieStG erfüllen soll), erforderliche Gründlichkeit, etc.

Der einleitende Kontakt dient auch der Sammlung wichtiger Informationen durch den Energieauditor, etwa darüber, in welchem Zusammenhang das Energieaudit durchgeführt werden soll (etwa zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen oder als Teil einer energetischen Bewertung nach ISO 50001). Die Organisation ist ebenfalls zu informieren, wenn zum durchführen des Energieaudits spezielle Einrichtungen oder Ausrüstung erforderlich sind. Einzige Änderung zur Vorgängerfassung ist „gegebenenfalls [das] Einholen von Informationen zur Anwendung der Stichprobennahmeverfahren“.

5.2 Auftakt-Besprechung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1

Ziel der Auftakt-Besprechung ist es, alle Beteiligten und interessierten Kreise über die Ziele, Grenzen und Tiefe des Energieaudits zu informieren und die praktische Ausgestaltung abzustimmen. An den Anforderungen hat sich nur geändert, dass auch Vereinbarungen über Form und Art des Berichts sowie der erwartete Liefertermin zu vereinbaren sind. Alle anderen Anforderungen bleiben. Hierzu zählt, dass innerhalb der Organisation ein Verantwortlicher für das Energieaudit zu benennen ist (und seitens der Energieauditoren dann, wenn das Energieaudit nach DIN EN 16247-1 im Team durchgeführt wird) und dass zu liefernde Daten und Betriebsmittel zu vereinbaren sind. Weiterhin soll ein Terminplan für Begehungen mit Prioritätensetzung für jede Begehung sowie Anforderungen an spezifische Messungen zu vereinbart sein.

5.3 Datenerfassung im Energieaudit nach DIN EN 16247-1

Die Anforderungen sind in der Normfassung 2022 etwas detaillierter dargestellt als in der von 2012. So wird darauf hingewiesen, dass die Datenerfassung über mehrere Phasen erfolgen kann. Neu einzuholen sind Information über vorgegebene Kriterien für die Auswahl wesentlicher Energieeinsätze. Vor allem aber gibt es neue Anforderungen an die Bewertung der verfügbaren Daten. Diese sind hinsichtlich Konsistenz und Eignung zu bewerten. Sind erforderliche Daten nicht verfügbar oder werden verfügbare Daten als unzuverlässig angesehen, muss festgelegt werde, wie die notwendigen Daten erfasst werden können (z.B. durch Messungen, Modellbildungen, etc.). Die erfassten Daten sind zu analysieren, um ggf. bei der Arbeit vor Ort durchzuführende Messungen zu planen und um eine erste energetische Ausgangsbasis festzulegen.

In einer Anmerkung zum Messplan wird darauf hingewiesen, dass die EN 17267 als Hilfsmittel zur Erleichterung der Datenerfassung angesehen werden kann. Diese auch als DIN-Norm (DIN EN 17267) verfügbare Norm heißt „Plan für die Energiemessung und -überwachung – Gestaltung und Umsetzung – Grundsätze für die Energiedatensammlung“. Sie soll Hinweise geben, wie der auch in ISO 50001 geforderte Plan für die Energiedatensammlung gestaltet und umgesetzt werden kann.

Alle unsere YouTube Videos finden Sie hier auf dem YouTube Kanal der VOREST AG!

5.5 Stichprobenahmeverfahren im Energieaudit nach DIN EN 16247-1

Ebenfalls ein neuer Abschnitt: Wenn es nicht durchführbar oder zu aufwändig ist, alle verfügbaren Informationen während des Energieaudits zu untersuchen, kann ein Stichprobennahmeverfahren angewandt werden. Dabei müssen die Stichproben repräsentativ für die audierten Objekte sein. Die Organisation muss die Auswahl der Stichproben vereinbaren. Die Stichprobennahme eines Energieaudits ist im informativen Anhang C näher beschrieben. Demnach umfasst sie die folgenden Schritte:

- Festlegen der Ziele der Stichprobennahme,

- Festlegen des Umfangs und der Zusammensetzung des Bereichs, aus dem die Stichprobe entnommen werden soll,

- Bestimmung der Stichprobengröße,

- Durchführung der Stichprobenahme,

- Zusammenstellen, Evaluieren sowie Dokumentieren der Ergebnisse.

5.6 Außeneinsatz

Der Energieauditor soll durch den Außeneinsatz in der Lage sein, vor Ort Arbeitsabläufe, Nutzerverhalten und deren Auswirkungen auf die energiebezogene Leistung zu verstehen. Zudem sollen Bereiche und Prozesse identifiziert werden, in denen zusätzliche Daten erforderlich sind, und gegebenenfalls zusätzliche Datenerfassung/Messreihen durchgeführt werden. Der letzte Punkt ist neu in der DIN EN 16247-1:2022 für Energieaudits. Ebenso wie die Anforderung, dass an jedem bei dem Stichprobennahmeverfahren ausgewählten Standorten eine Begehung erfolgen muss. Darüber hinaus gibt es bei den Anforderungen an Verhalten des Energieauditors und Ortsbegehungen keine Änderungen.

5.7 Analyse

Ziel der Analyse des Energieaudits ist es, die bestehende energiebezogene Leistung des auditierten Objekts festzustellen. Das schließt neu eine Auflistung und Bezeichnung wesentlicher Energieeinsätze ein. Ein wesentlicher Energieeinsatz (SEU, von engl. significant energy use) ist ein „Energieeinsatz. Dieser hat einen wesentlichen Anteil des Energieverbrauchs. Bietet zudem ein erhebliches Potenzial für eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung (aus der ISO 50001 übernommen). Wie zuvor müssen Energieleistungskennzahlen (EnPI, von engl. energy performance indicator) zur Evaluierung des auditierten Objektes festgelegt werden. Neu ist die Empfehlung, für jeden Energieeinsatz eine EnPI festzulegen.

Auf dieser Grundlage muss die Organisation Möglichkeiten zur Bestimmung und Bewertung von Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung (EPIA, von engl. energy performance improvement action) bestimmen und bewerten. Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt die Organisation nicht mehr die "Anlagenrendite oder jegliche andere ökonomische Kriterien, die mit der Organisation vereinbart wurden". Stattdessen erfolgt in einer Anmerkung – also nicht im Normtext – ein Verweis auf die DIN EN 17463 für Energieaudits. Darüber hinaus hat sich an den Anforderungen nichts geändert.

Interessante Produkte für Sie

Kursformen

Zertifikat

Informationen

5.8 Bericht

Bei der Berichterstattung berichtet der Energieauditor über die Ergebnisse des Energieaudits. Zudem erläutert er Qualität und Konsistenz der zugrundeliegenden Daten, begründet durchgeführte Messungen, erläutert Grenzen der Genauigkeit von Schätzungen der Einsparungen und Energiekosten und gibt die ermittelten Möglichkeiten für EPIAs in der Rangfolge ihres bewerteten finanziellen und anderen Nutzens an. Diese Kriterien für die Festlegung der Rangfolge sind neu in der Normfassung 2022. Beim Inhalt des Berichts wird bei den EPIAs neu auf die Möglichkeit (nicht verpflichtet) einer Tabelle verwiesen. Die folgende Parameter umfassen „darf“ (nicht verpflichtet):

- Prioritätenfolge,

- Gebäude/Unternehmen/Standort,

- Bezeichnung der Maßnahme,

- Investitionskosten in EUR,

- Energiekosteneinsparung in EUR/a,

- Endenergieeinsparung in MWh/a,

- Emissionseinsparungen in t CO2eq/a,

- Kapitalwert (wann immer möglich),

- Lebenszykluskosten (ggf.).

In den Energieaudit Bericht aufgenommen werden müssen neu auch eine Darstellung der wesentlichen Energieeinsätze, ihrer relevanten Variablen und statischen Faktoren sowie die EnPIs. Die anderen Anforderungen an die Inhalte des Berichts haben sich nicht geändert.

5.9 Abschlussbesprechung eines Energieaudits

In der Abschlussbesprechung präsentiert das Energieaudit-Team die Ergebnisse des Energieaudits. Zudem beantwortet es Fragen der Organisation und trifft gegebenenfalls Entscheidungen über eine Nachbereitung. Änderungen durch die Neufassung der DIN EN 16247 gibt es nicht.

Was ist die Energieauditpflicht und welche rechtlichen Verpflichtungen zu einem Energieaudit nach DIN EN 16247-1 gibt es?

Die Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 alle vier Jahr ist in § 8 Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) für alle Unternehmen, die kein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) sind, gefordert. Die Pflicht geht auf die EU-Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU zurück. Sie wurde mit der Änderung des Energieauditgesetzes vom April 2015 in Deutschland eingeführt. Das erste Energieaudit war danach zum 5.12.2015 fällig. Allerdings hat das mit der Überwachung der Durchführung von Energieaudits beauftragte Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgrund der nicht ausreichenden Anzahl von Energieauditoren Übergangsfristen gewährt. So haben manche Unternehmen ihre Energieauditpflicht für das erste Energieaudit erst nach dem oben aufgeführten Stichtag der Frist durchgeführt. Maßgeblich für den Folgetermin ist der Zeitpunkt der Fertigstellung des ersten Energieaudits.

Wann erfolgt eine Freistellung der Energieauditpflicht?

Freigestellt von der Energieauditpflicht (vgl. § 8 Abs. 3 EDL-G) sind alle Nicht-KMU, die über ein registriertes Umweltmanagementsystem nach EMAS-Verordnung oder ein Energiemanagementsystem mit ISO 50001 Zertifizierung verfügen oder mit der Errichtung eines solches begonnen haben. (In Unternehmen mit mehreren Standorten können einige Standorte ein Umweltmanagementsystem nach EMAS-Verordnung nutzen, während andere ein Energiemanagementsystem einsetzen. Es ist auch möglich, Standorte zu haben, an denen ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchgeführt wird, ohne dass dies die anderen Systeme beeinflusst.)

Die Freistellung muss über die Vorlage eines gültigen ISO-50001-Zertifikats bzw. eine Erklärung, dass das Unternehmen im EMAS-Register eingetragen ist und dass diese Eintragung mindestens 90 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs abdeckt, erfolgen. Wird das System neu eingeführt, muss der Geschäftsführer schriftlich oder elektronisch eine Erklärung abgeben, dass das Unternehmen mit der Einführung des Systems begonnen hat und mindestens die Erfassung der Energieträger, Energieströme und wesentlicher Verbräuche umgesetzt hat. Nach spätestens zwei Jahren müssen Sie dann ein gültiges ISO-50001-Zertifikat oder eine gültige EMAS-Eintragungs-/Verlängerungsbescheid vorlegen. (siehe § 8c Abs. 7 EDL-G). Das BAFA führt Stichprobenkontrollen zur Durchführung von Energieaudits durch, bei denen ggf. die Freistellung nachzuweisen ist.

Welche weiteren Vorgaben gibt es für ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durch die BAFA?

Die Durchführung des Energieaudits ist dem BAFA unaufgefordert spätestens zwei Monate nach Fertigstellung über ein Online-Formular mit Daten zum Energieverbrauch, Energiekosten etc. zu melden. Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch (über alle Energieträger hinweg) bis max. 500.000 kWh/Jahr erfüllen die Auditpflicht bereits, wenn sie ihren nach Energieträgern aufgeschlüsselten Gesamtenergieverbrauch (in kWh/Jahr) und ihre ebenso aufgegliederten Energiekosten (in Euro/Jahr) melden.

Nach dem Merkblatt der BAFA für Energieaudits nach § 8 ff Energiedienstleistungsgesetz EDL-G ist der Begriff Unternehmen weit zu fassen und umfasst

- jede rechtlich selbständige Einheit unabhängig von ihrer Rechtsform, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und bilanziert und wirtschaftlich tätig ist, sowie

- öffentliche Unternehmen, soweit sie nicht überwiegend hoheitlich tätig sind (d.h., kommunale Regiebetriebe und überwiegend hoheitlich tätige Einrichtungen unterliegen nicht der Pflicht).

Wirtschaftlich tätig ist ein Unternehmen, wenn es nicht nur gelegentlich (Dienst-)Leistungen oder Güter am Markt anbietet. Was ein KMU ist, ist in der Empfehlung 2003/361/EG, auf die das EDL-G verweist, geregelt. Demnach sind KMU Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt der Vollzeitmitarbeiter) oder einen Umsatz von bis zu 50 Mio. Euro oder eine Bilanzsumme von bis zu 43 Mio. Euro haben. Unternehmen, die 250 oder mehr Mitarbeiter beschäftigen oder mehr als 50 Mio. Jahresumsatz bzw. mehr als 43 Mio. Bilanzsumme haben, gelten als Nicht-KMU und sind daher verpflichtet ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchzuführen.

Unternehmen gelten dann als eigenständig, wenn Außenstehende (auch öffentliche Stellen oder Körperschaften öffentlichen Rechts) weniger als 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte halten. Nur eigenständige Unternehmen dürfen isoliert betrachtet werden. Bei nicht-eigenständigen Unternehmen wird anhand der Anteile (25-50 Prozent oder Mehrheitsbeteiligung) sowie der Erstellung eines konsolidierten Abschlusses zwischen Partner- und verbundenen Unternehmen unterschieden. Bei diesen sind die Mitarbeiter- und Finanzangaben anteilig (Partnerunternehmen) oder vollständig (verbundene Unternehmen) zu berücksichtigen.

Ihr Vorlagenpaket zum Energieaudit und Energiebewertung

Vorlagen / Musterdokumente: In diesem Paket zum Energieaudit DIN EN 16247-1 und Energiebewertung DIN 16247 erhalten Sie alle wichtigen Dokumente, welche Sie umfassend bei der Datenerfassung, den Vor-Ort-Untersuchungen, der Datenanalyse sowie der anschließenden Bewertung und Berichterstattung ihres Energieaudits unterstützen.

Welche Kostenentlastungen und Einsparungen sind durch ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 möglich?

Ein Energieaudit ist weiterhin eine der Möglichkeiten, wie KMU das im Strom- und im Energiesteuergesetz geforderte „System zur Verbesserung der Energieeffizienz“ nachweisen können. Über ein solches müssen alle Unternehmen verfügen, die den Spitzenausgleich nach diesen Gesetzen in Anspruch nehmen wollen. Der Spitzenausgleich, auf den alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes Anspruch haben, soll energieintensive Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen schützen; als Gegenleistung der Unternehmen wurde ab Antragsjahr 2013 das oben erwähnte „System zu Verbesserung der Energieeffizienz“ verlangt. Nach § 3 „Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung – SpaEfV“ vom 5. August 2013 ist für KMU ein Energieaudit entsprechend den Anforderungen der DIN EN 16247-1, das mit einem Energieauditbericht (siehe 6. Erstellung eines Berichts über das Energieaudit) abschließt, ein solches System.

Weiterhin ist ein Energieaudit für alle Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, die Potenziale zur Erhöhung der Energieeffizienz und für Kosteneinsparungen zu ermitteln. Die Kenntnis dieser Potenziale ist die Voraussetzung für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen, also auch für Kosteneinsparungen. Daher lohnt sich ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 für viele Unternehmen auch ganz ohne Blick auf steuerliche oder gesetzliche Erfordernisse. Also auch ohne Energieauditpflicht lohnt es sich oftmals ein Energieaudit durchzuführen.

Energieaudits und Energiemanagementsysteme

Wer darüber hinaus an die Einführung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 denkt, muss ohnehin Energieverbräuche, Energieflüsse und Effizienzpotenziale seines Unternehmens ermitteln – was er mit einem Energieaudit macht. Das Energieaudit entspricht damit der von der ISO 50001 geforderten „energetischen Bewertung“ (siehe oben).

[1] Merkblatt für Energieaudits nach § 8 ff EDL-G (Stand 2023), kostenfreier Download:

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ea_merkblatt.html

[2] Unternehmen der Abschnitte C (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden), D (Verarbeitendes Gewerbe), E (Energie- und Wasserversorgung) oder F (Baugewerbe) der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2003.

Welche Qualitätsanforderungen werden an ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 gestellt?

In Abschnitt 4 DIN EN 16247-1 werden Anforderungen an den Auditor (4.1) und an den Energieauditprozess (4.2) aufgeführt.

Der Energieauditor muss für das festgelegte Ziel und die angestrebte Gründlichkeit „angemessen qualifiziert und erfahren“ sein (4.1.1); von der auditierten Organisation erhaltene und im Energieauditprozess gewonnene Informationen vertraulich behandeln (4.1.2), die Interessen der Organisation in den Vordergrund stellen und objektiv behandeln sowie ggf. sicherstellen, dass seine Unterauftragnehmer ebenfalls die Anforderungen an Kompetenz, Vertraulichkeit und Objektivität erfüllen (4.1.3). Jegliche Interessenskonflikte des Energieauditors müssen transparent offen gelegt werden (4.1.4).

Bei ISO 50002 sind die Anforderungen an die Kompetenz des Energieauditors konkreter gefasst. So werden unter anderem relevante technische Fähigkeiten entsprechend dem zu auditierenden Energieeinsatz und Anwendungsbereich, Grenzen und Zielen des Energieaudits sowie Kenntnisse rechtlicher und anderer relevanter Anforderungen gefordert.

Zusätzliche Anforderungen im Energiedienstleistungsgesetz:

Dient das Energieaudit der Erfüllung der Pflichten nach § 8 EDL-G, sind die in § 8b EDL-G genannten Anforderungen an die das Energieaudit durchführenden Personen nach einer einschlägigen Ausbildung und einer mindestens dreijährigen hauptberuflichen Tätigkeit, bei der praxisbezogene Kenntnisse über die betriebliche Energieberatung gewonnen wurden, sowie (bis zum 26.11.2022 nachzuweisen) zur Erbringung von Energieaudits nach DIN EN 16247-1 erforderlichen Fachkenntnisse zu beachten. Die Energieauditoren müssen beim BAFA registriert oder in die öffentliche Liste der Anbieter von Energieaudits (siehe https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal/audit-suche/) eingetragen sein. Unternehmensinterne Energieauditoren dürfen zudem nicht unmittelbar an der Tätigkeit beteiligt sein, die einem Energieaudit im Rahmen einer Energieauditpflicht unterzogen wird. Die Fachkunde des Energieauditors ist vom BAFA im Rahmen der nach § 8c EDL-G durchzuführenden Stichprobenkontrollen zu überprüfen.

Der Energieauditprozess muss angemessen, vollständig, repräsentativ, rückverfolgbar, zweckdienlich und verifizierbar sein. In § 8a EDL-G ist festgelegt, dass hierzu mindestens der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens zu ermitteln ist und mindestens 90 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs zu untersuchen sind. Das Energieaudit muss gemäß § 8a EDL-G eine umfassende Prüfung, Analyse und Dokumentation des Endenergieverbrauchs eines Unternehmens und seiner Standorte durchführen. Dies schließt insbesondere eine genaue Untersuchung der Gebäude oder Gebäudegruppen, der Betriebsabläufe und der Anlagen in der Industrie ein. Die Grundlage für dieses Audit bilden aktuelle, kontinuierlich oder zeitweise gemessene und nachweisbare Betriebsdaten, die Informationen über den Energieverbrauch und die Lastprofile liefern. Für bestimmte Geräte kann der Energieverbrauch auch anhand nachvollziehbarer Hochrechnungen basierend auf vorhandenen Betriebs- und Lastkenndaten ermittelt werden.

Kostenlose Vorlage -

Erstellung einer Prozessbeschreibung

Kostenlose Vorlage -

Erstellung einer Arbeitsanweisung

Kostenloser E-Kurs -

Was ist Energiemanagement nach ISO 50001?

Unsere Serviceangebote im Bereich Energiemanagement ISO 50001

- Grundlagenwissen zum Thema: Energiemanagement - Definition, Aufgaben & Ziele

- Ausbildungen & Weiterbildungen: Energiemanagement Weiterbildung & ISO 50001 Schulung

- E-Learning Kurse: Online Schulungen zum Energiemanagement ISO 50001

- Inhouse-Training: Energiemanagement Inhouse Schulungen bei Ihnen im Unternehmen

- Musterdokumente: Energiemanagement Vorlagen und Checklisten

- Wissensbausteine: Expertenwissen zum Energiemanagement ISO 50001

- Fachzeitschrift PRO SYS: Monatliche Fachinfos inklusive Musterdokumente

- Beratung: Wir unterstützen Sie beratend zum QM Lebensmittelsicherheit, HACCP & IFS

Ich helfe Ihnen gerne weiter!

Kati Schäfer

Produktmanagement Training & PRO SYS

Tel.: 07231 92 23 91 - 0

E-Mail: kschaefer@vorest-ag.de